すばらいい!!

アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(#wam )が以下の告知をウエッブに掲載しました。

https://wam-peace.org/news/10316

X、Facebook、Instagramの利用をやめます。

2025年1月26日

1月31日をもって、X、Facebook、Instagramのアカウントを削除し、利用をやめることにしました。

wamからのお知らせや情報は、本ウェブサイト、会員向けメーリングリスト、紙媒体の会員向けニュースレター『wamだより』を通じてお伝えしていきます。

昨年末から世界規模でX(旧Twitter)からの撤退が加速しています。「使わない」という意思表明のためにも、1月末までの残りの数日間は、#HelloQuitteX #HelloQuitX のハッシュタグを広めることにwamのX、Facebook、Instagramを活用します。

wamではオルタナティブのSNSへの移行はまだ検討中です。お勧めのSNSなどについては、「#HelloQuitteX 」キャンペーン(フランス語・英語)をぜひご覧になってください。

> 「我々の未来は、経済学の科学と呼ばれる近代の魔術によって概念化され、かたちづくられている」(Nandy 1987, 107)(...)この問題は、経済学をはるかに超えている。つまり、十八世紀後半以降のこの科学の台頭には、さらに広範な文明の発展が隠されている。それは、思考と行動の独立した領域としての"経済"というものの発明だ。これはもう一つの協力な虚構である自己調整市場と結びついており、経済学の科学はそれに関する真実を語りうるとされる。(...)その結果、トニー・フライが言うように、「経済成長という屠殺台の上で未来が抹殺されている」(Fry 2015, 93)のだ。(『多元世界に向けたデザイン』p.163)

@miyarisayu 1章のジャコメッティからシュルレアリスム写真の話は再読しても面白かったけど。

スーザン・スレイマンによるデュラスの『ロル・V・シュタインの歓喜』批評を肯定的に引用しておいて、スレイマンから受けた自身のシュルレアリスム論への批判(シュルレアリスム写真が女性的なるものであるとして論じる写真家が男性のみであること。女性のシュルレアリストがいるにも関わらず、その主体性の差異を考えないこと)に対して反論をしているのだが、ドラ・マールを軸にしてある程度反論できていると思う。でも2章まで読み進めると、頑なに芸術家のジェンダーを考慮しない姿勢は問題で、スレイマンの批判は意味があると思うなあ。

それに反論のなかでクラウスは『ロル・V』の語り手のあり方と、ブルトンの『ナジャ』の語り手のあり方が同質であると言っているが全然、全然違うでしょう。『ロル・V』を読めばそんなこと言えないと思うけれど。

ひさしぶりにクラウスの『独身者たち』を読んでいて、2章まできたが、ブルジョワについては完全に的外れなことが書いてあるな。ブルジョワの作品は再生産をこそ主題にしているのであって、独身者の機械(ドゥルーズ=ガタリの欲望機械)を当てはめるのは無理でしょう。母と子の関係性が明瞭な作品を排除して自論を構築するのに適うものだけ見せているとしか。悪いわぁ。

昔読んだときは漫然と読んでしまっていたな。再読するのは面白いなあ。

Xで「朝起きたらアメリカのLGBTブーム終わってて草」というポストに32万いいねついていた件。なるほど、多くのネット民にとっては「LGBT」とは映画やアニメの中でキャラクターによって演じられるものであり、現実のわたしやあなたの話ではないんだ。クィアベンディングの問題とはそういうことなんだ。

https://x.com/makoto_ueki/status/1881916416372420871

拡張するデザイン、もしくはデザインではない何かへ──「Designs for the Pluriverseを巡って:デザイン、人類学、未来を巡る座談会」前編

https://www.cultibase.jp/articles/4691

https://design-ship.jp/2024

https://blog.tsubotax.com/n/n00846669e259

https://modelessdesign.com/modelessandmodal/2010/01/06/manifesto-of-the-modelessist-party/

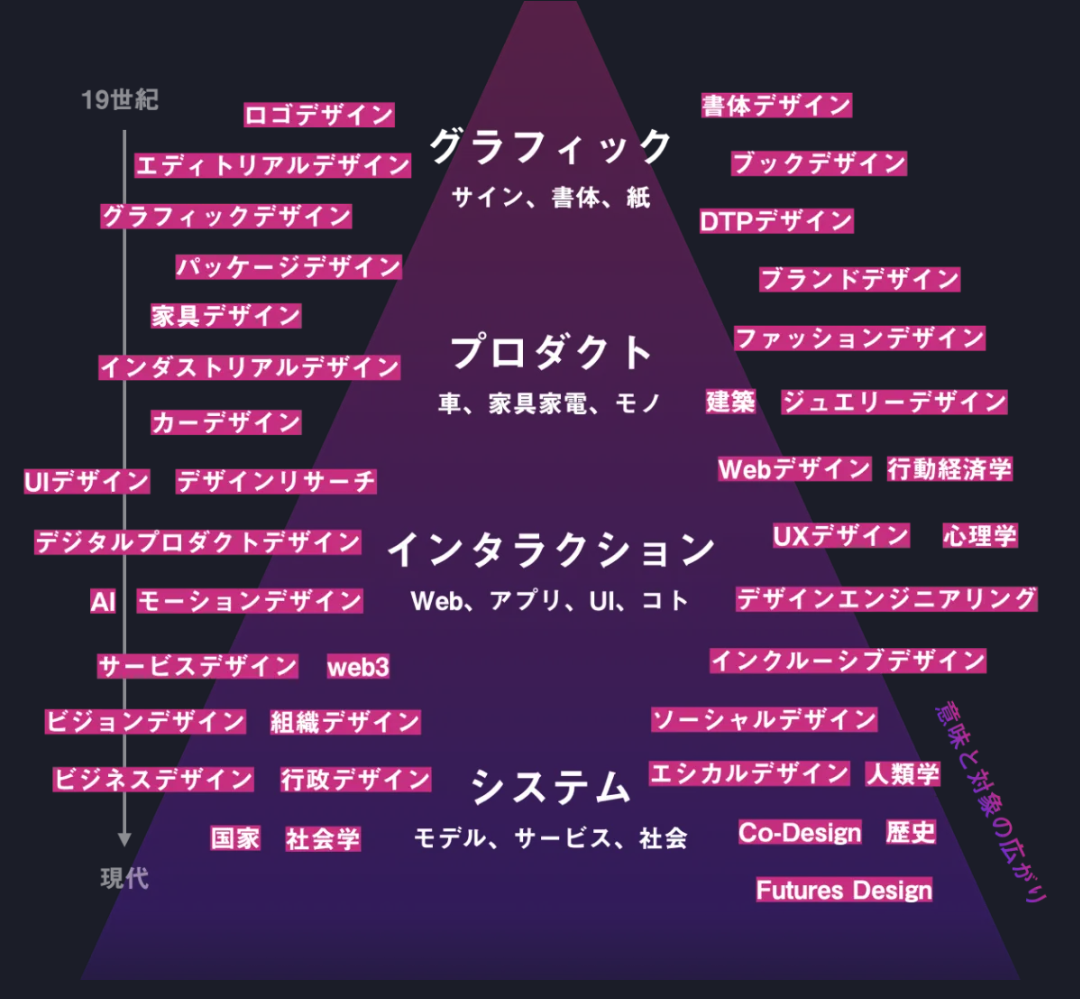

DesignShipあたりのビジネス文脈だとインターフェースデザイン→(Web時代の)インタラクションデザイン→サービスデザインとリニアな進化をしてきたという歴史観があって、その周辺のどこかが融けるデザインを参照してるのではないかなあ https://design-ship.jp/2024