明治に輸入しようとしていた洋装も、ジェンダー差がかなりはっきりしたもので、男性は装飾を排した黒の上下、女性は華やいだ色とスカートのようなものなわけで、浮世絵みたいに男女の交換が可能な表現をしてしまう世界と合わないとおもうのだよな(浮世絵が男女交換可能な表現なのは歌舞伎に女形あるからと言えるけど)。

明治10年代に神功皇后の三韓征伐とヤマトタケルの熊襲征伐が描かれたのが、朝鮮への野心とヤマト権力の正当性を語ろうとするものである一方、どちらも異性装に関する主題であるという点が気になっている。

明治期にジェンダー規範が確立して、一夫一婦制的な表象として明治天皇が利用されていたはずだけど、上記のヤマトタケルと神功皇后の図は、こういうジェンダー規範からは外れたもののように見えており、整理したら実は明治20年代以降この図が描かれていなかったりするのだろうか。

明治期にジェンダー規範が確立して、一夫一婦制的な表象として明治天皇が利用されていたはずだけど、上記のヤマトタケルと神功皇后の図は、こういうジェンダー規範からは外れたもののように見えており、整理したら実は明治20年代以降この図が描かれていなかったりするのだろうか。

新ヶ江章友さんの「クィア・アクティビズム はじめて学ぶ〈クィア・スタディーズ〉のために」も読んだけどたいへん勉強になりました(すぐ読めた)

ACT UP のことはナン・ゴールディンの映画にもちらっとでてきて気になっていたけど、自分も生きていて同時代に起きたことなのに何も知らなかった

ACT UP のことはナン・ゴールディンの映画にもちらっとでてきて気になっていたけど、自分も生きていて同時代に起きたことなのに何も知らなかった

武蔵美が留学生のみ学費値上げすると聞いてブチ切れています

抗議活動を支持します

(こういう情報が這入ることがあるのでXを完全にはやめられないのよ)

https://x.com/kuri0404/status/1812313172591919488?t=SxYEm6NiTs_VxbxRi1-yHg&s=19

小池百合子を「名誉男性」だとする文章を左翼学者が書いてるけど、まじで悪質だと思う。何がなんでも小池を「女性」のカテゴリーから排除したがるの、差別そのものだし、女性からの投票が多かったという事実に鑑みても、その投票した女性たちも「名誉男性」化する。こいつが市民連合で野党に口出ししてるの悪夢だと思う。

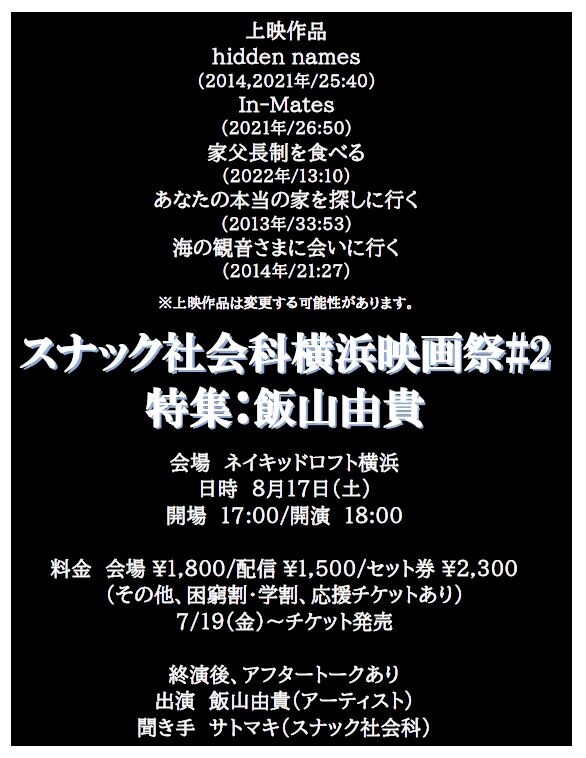

【次回スナック社会科のお知らせ】

8月17日(土)、2年ぶり2回目のスナック社会科横浜映画祭を開催します。いま、とても飯山由貴作品が必要だと思いました。

In-Matesで知った方、国立西洋美術館で知った方もこの機にふれていただければと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

詳細とチケット発売は7/19(金)店舗ホームページにて!

「わたしはシスでヘテロで日本人です」と自身を呼んでしまえば、そのことがまさに自身をトラブルから遠ざけ、安定した構造のなかに配置してしまう、いやマジョリティとはまさにそうして安心を得るものなんだ

バトラーがジェンダーとセックスの非連続性を主張するのは、バトラー自身がジェンダーのトラブルにみまわれたからだろうし、人をトラブルに巻き込むものでもあるんだろう

だいぶジェンダー・トラブル読んでみようという気になったけどたぶん挫折する

バトラーがジェンダーとセックスの非連続性を主張するのは、バトラー自身がジェンダーのトラブルにみまわれたからだろうし、人をトラブルに巻き込むものでもあるんだろう

だいぶジェンダー・トラブル読んでみようという気になったけどたぶん挫折する

『バトラー入門』読みおわった、めちゃくちゃよかったです。

自分は自身のジェンダーについて疑問に感じたことがなく、そういったアイデンティティへの疑問のなさはマジョリティの意識そのものなんだけど、この本は自身のマジョリティ性を揺さぶるものがあった。自分のマジョリティ性にもまた疑問をつきつけられる。この本で藤高さんがバトラーの戦略として取り出そうとしているのは、そういうものなんだとおもう。

自分は自身のジェンダーについて疑問に感じたことがなく、そういったアイデンティティへの疑問のなさはマジョリティの意識そのものなんだけど、この本は自身のマジョリティ性を揺さぶるものがあった。自分のマジョリティ性にもまた疑問をつきつけられる。この本で藤高さんがバトラーの戦略として取り出そうとしているのは、そういうものなんだとおもう。

『バトラー入門』のクィアポリティクスの箇所を読んで、やっぱり最近の運動について考えていて、やめたほうがいいなとおもったのは、たとえば「左派」というアイデンティティだなと。「左派」という語はそれ自体内包を持たないけど、パフォーマティブに「左派でないもの」をつくりだしてそれを排除することによってのみ「左派」という集団的なアイデンティティを作り出す。これはバトラー入門で語られているクィアポリティクスとちょうど逆だとおもう。

自分が最近の流れで強い拒否感があったのはこれだったんだなと理解できた。

自分が最近の流れで強い拒否感があったのはこれだったんだなと理解できた。

"emergent coalition" で検索したらこの論文がでてきた。これはバトラーが言っているのとたぶんおなじような組織化のことを言っているとおもうけど、「創発的連帯」としている。

脱国民化された対抗的公共圏の基盤

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/60/1/60_1_124/_article/-char/ja/

脱国民化された対抗的公共圏の基盤

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/60/1/60_1_124/_article/-char/ja/

『バトラー入門』p.229 で "emergent coalition" を「とりあえずの連帯」と訳しているけど、「創発的な連帯」なんじゃないのかな。文脈的にも、最初からアイデンティティの同一性によって統合された連帯と対比された、アイデンティティを根拠とせず「連帯の集まりの形態や意味はその達成に先立っては知りえない」ような連帯のことだから、emergent は創発のことを言っているとおもう。

@hidetakasuzuki 鉄骨渡り、まじで素晴しいので是非

再読したくなってきた

再読したくなってきた