というかこの小泉の訪朝以降、北朝鮮拉致被害への国内世論が反北朝鮮にめちゃくちゃ傾き、そのままつ在日朝鮮・韓国人差別と嫌韓の流れを作った気がする。

歴史では、植民地主義と経済についてちゃんと教えるべきなんじゃないかなとおもう。経済については、政策を一歩間違えれば大量に人が死ぬというか、経済政策の失敗はやっぱり戦争に至る道なんじゃないのというのはある。近代史のなかで恐慌の破壊力はすごい。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1212052

タイトルからプロパガンダかな?とかおもって読んだんだけど、どっこいよほど先が読める人だなという感じで、これ読みながら、燃料は英米依存なのに対米開戦したのはマジで狂気の沙汰だったんだなと思う。幸次郎は燃料の価格安定こそ産業の基礎であり国家の基礎であるとしたのだけど、彼の主張するとおりにはまったくならず、日本は対米開戦して制海権も制空権も確立していない東南アジアの油田を強奪するという完全に馬鹿げた方向に向った。

【お願い】

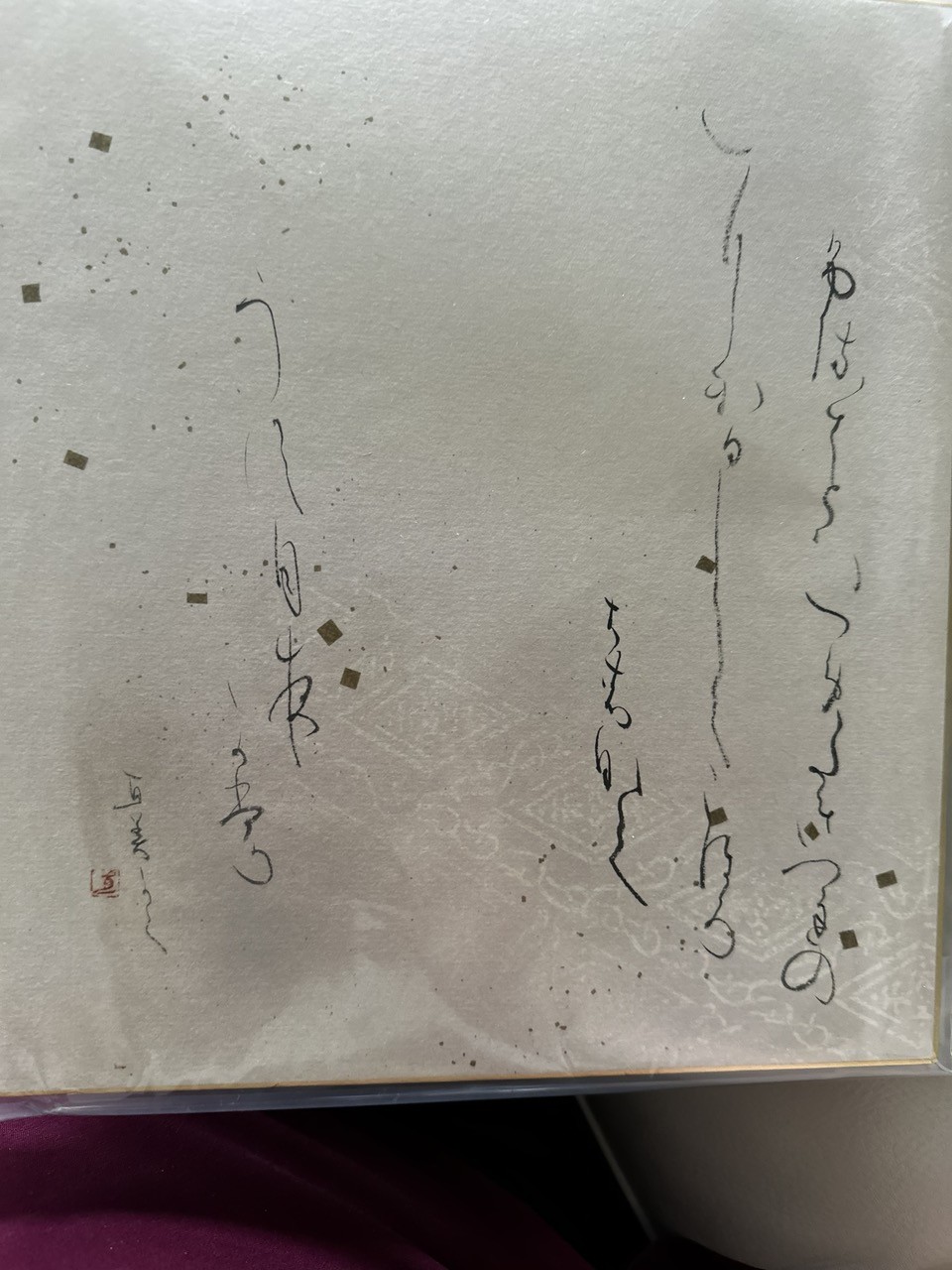

なんと書いてあるのか分かる方、教えてください🙏

お祖母様が幼い頃に家族で日本からアメリカに移住してきたという方に聞かれたのですが私にはさっぱり、、。そのお祖母様もかなり前に他界されていてこれが唯一遺されている移住当時のものらしく家族の歴史として額に入れるそうです。

ハッシュタグで拡散タイプの運動は一回走り出したらなかなか止められないというか、フィードバックもらって修正するってことが難しいというのがあるかも...

あと「お前がやれ」みたいな切り替えしも少し気になる...

この記事ヤバすぎ

パレンバン攻略ってまじでただの泥棒やんけ

https://note.com/mutukawa34413/n/nef425e60c0bc

この絵の青にはこの時代の日本人の思いが表現されているように思う。

1941(昭和16)年12月8日。日本はアメリカ・イギリスを相手に開戦した。それは現代からみれば「無謀」だと言えるかもしれない。いや、当時においてもそれは同じだったろう。誰もが米・英という「巨人」に立ち向かう若者の心境だったのではないかと思う。

だから、オランダ植民地のオランダ資本・アメリカ資本の石油を奪取に向かったのである。やむにやまれぬ選択だと言ってよい。その「やむにやまれぬ」心がこの絵の点々と広がる白に表れていると言っては言い過ぎだろうか。

https://gendai.media/articles/-/54439

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240705/k10014503211000.html

COVID-19の影響で北米の企業は多くの従業員を解雇し,求職者が増加した。COVID-19パンデミックの初期に北米の家計貯蓄は300兆円増加した。この増加は,上昇した失業率の影響を相殺するためになされたバイデン政府による様々な財政措置,例えばローンの返済猶予,失業保険の追加給付,給与保護プログラムなどによる。米国民はローン返済の猶予を受けて新たに他のローンを組んで物品購入に充てた。

社会活動の再開時,家計貯蓄が増えていたため,従業員を再雇用する際には通常より高額の給与を提示する必要があった。これにより人件費が高騰した。高騰した人件費をカバーするために生活必需品を含む物価も上昇した。

政府の財政措置が終了し,余剰家計貯蓄は昨年度末までに使い果たされた。猶予が終わったローンに加え,新たに組んだローンの返済が重なり,雇用主は急激な経済縮小や従業員の反発を恐れて人件費を下げることができない。人件費が下がらないから,物価も下がらない。

余剰家計貯蓄が失われたこと,物価上昇が続いていること,金利が上がったことなどから,恐慌に至る道筋はつけられたと見ている。いまは現預金を増やすべきとき。

いまが一歩間違えれば戦前というのは、すでに失われた30年というのもあるけど、これからどういうきっかけかは不明としても恐慌がおきたとき、めちゃくちゃ選択を間違えそうという感じがする。二二六事件の原因は右傾化とかなんとか以前に、貧富の差の拡大があって、資本家は恨みを買っていた。

>「イラン陣営は200ドルでイスラエル上空にドローンを飛ばし、イスラエルは1発5万ドルの迎撃ミサイルで迎撃しなければならない。全く新しいアプローチです。中東はドローン戦争という新時代に突入したと言えます」

https://www3.nhk.or.jp/news/special/new-middle-east/drone-warfare/

https://www.instagram.com/p/C9JVu4Qo6Go/?igsh=emF0NzltaXU0azhr