大体コンピュータの歴史はその最初から女性が非常に寄与していますからね。ラヴレース伯爵夫人オーガスタス・エイダとかグレース・ホッパー准将とか…。というか計算機登場以前に色々な計算作業をした主に女性の(ただし19世紀には殆どが男性だった)計算手のことを元々コンピューターと呼んでいた、という歴史もありますし。Wikipediaの記事によるとENIACの最初のプログラマーも選抜された6人の女性コンピューターだったらしい。

とても簡単に感想が出てこないのだけれども読めて良かった。

https://note.com/amaama_kink3150/n/n30a6309f4cb3

これ読んどきたいなー。

西川裕子『住まいと家族をめぐる物語―男の家、女の家、性別のない部屋』

“家父長が家のすべてをとりしきった「男の家」があった。昼間は不在の男たちに替わって主婦が管理する「女の家」があった。そして、家族それぞれが自分だけの「部屋」を作り、個別の生活を営みはじめた。男の家や女の家があり、やがて性別の希薄な住まいが生まれ、ワンルームの時代へと移りかわる。高齢者や子どもの居場所はどこにあるのか?本書は身近な住まいと街に刻まれている日本近・現代一四〇年の歴史を緻密に読み解きながら、これらの疑問に対して、けっして悲観的ではないアプローチを試みる。”

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784087202632

核心的には「多様性を求めた結果、働く人の能力と肩書が釣り合わず、不平等が生じる事態」というあたりだろう。

「悪平等主義」論の古典的な論法をなぞっているとも言えるが、では「能力」とはいったい何なのか・それはどのように形成されるのかについて、だんだん考えていってほしいものだ。

「平等」と「公正」との関係とかいろいろむつかしいことも考えてみよう。

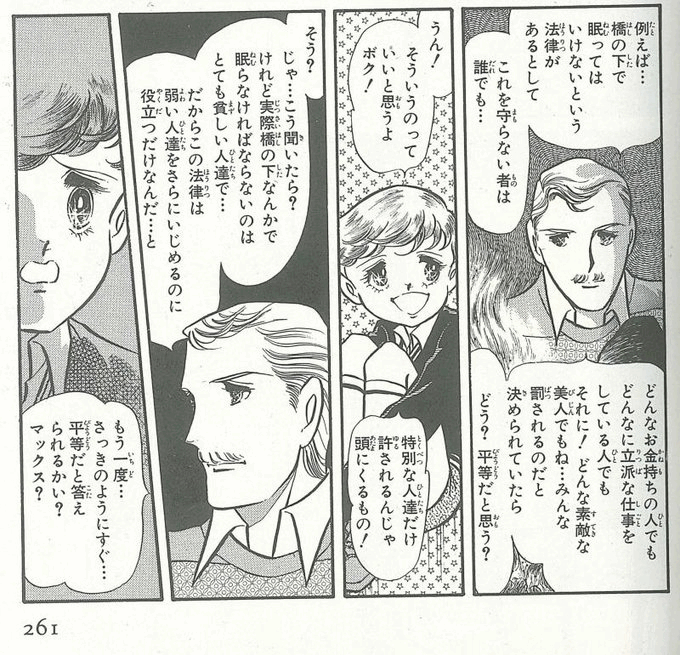

例えばこういうあたり。三原順「はみだしっ子」より(白泉社文庫版5巻261頁)

本日の朝日新聞投書欄に興味深い投書があったので、引用したい。投稿者は中学生(14歳)のため名前は伏せておく。

へーそういう風に思うんだーと。この中学生レベルのオトナは結構多そうだ。

「トランプ米大統領の就任演説を聞いた。性別を男女二つに限るなど極端さもあったが、フェアと思う点もあった。肌の色にとらわれない能力主義を築くという点だ。

米国で働く親戚の会社では、採用や昇進に人種や性別による人数枠があり、努力していて実力が伴っていても悔しい思いをする人がたくさんいたという。多様性を求めた結果、働く人の能力と肩書が釣り合わず、不平等が生じる事態となっていたそうだ。学習環境など、経済格差による子どもの機会の不平等の是正には十分予算を回すべきだ。ただ、こうした本末転倒の状況を正すには、トランプ大統領の実行力が必要なのだろう。

日本の若者も人ごとではない。最近は日本の大学にもアジア圏からの留学生がたくさんいて、卒業後は日本で就職することが多いそうだ。米系企業で働く父からも、優秀な彼らの話をよく聞く。多言語を使い、専門分野の知識が豊富でガッツもある。大人になったらそんな人たちと働くことになるのだ。受け身ではなく視野を広く持ち、積極的に様々な人と切磋琢磨(せっさたくま)できるよう、私も頑張りたい。」

市がオープンした書店がおしゃれでハイレベル! 八戸、敦賀両市の狙いとは║経済産業省 METI Journal ONLINE

https://journal.meti.go.jp/p/37145/

世界は不動産ではない

その通りですね。

トランプはガザをビーチリゾートにしたいらしいですが。

https://t.co/9W3flXwMib