これは英断。

石破総理は批判されるべき点はあっても、一般社会から乖離してはいない。

https://mainichi.jp/articles/20250206/k00/00m/040/132000c

武蔵美の留学生値上げ問題に関わっている松野有莉さんと、アーティストの高石晃さんと3人で、モヤモヤする話を収録しました。

https://space-nobi.net/podcast/episode_002

https://space-nobi.net/podcast/episode_002

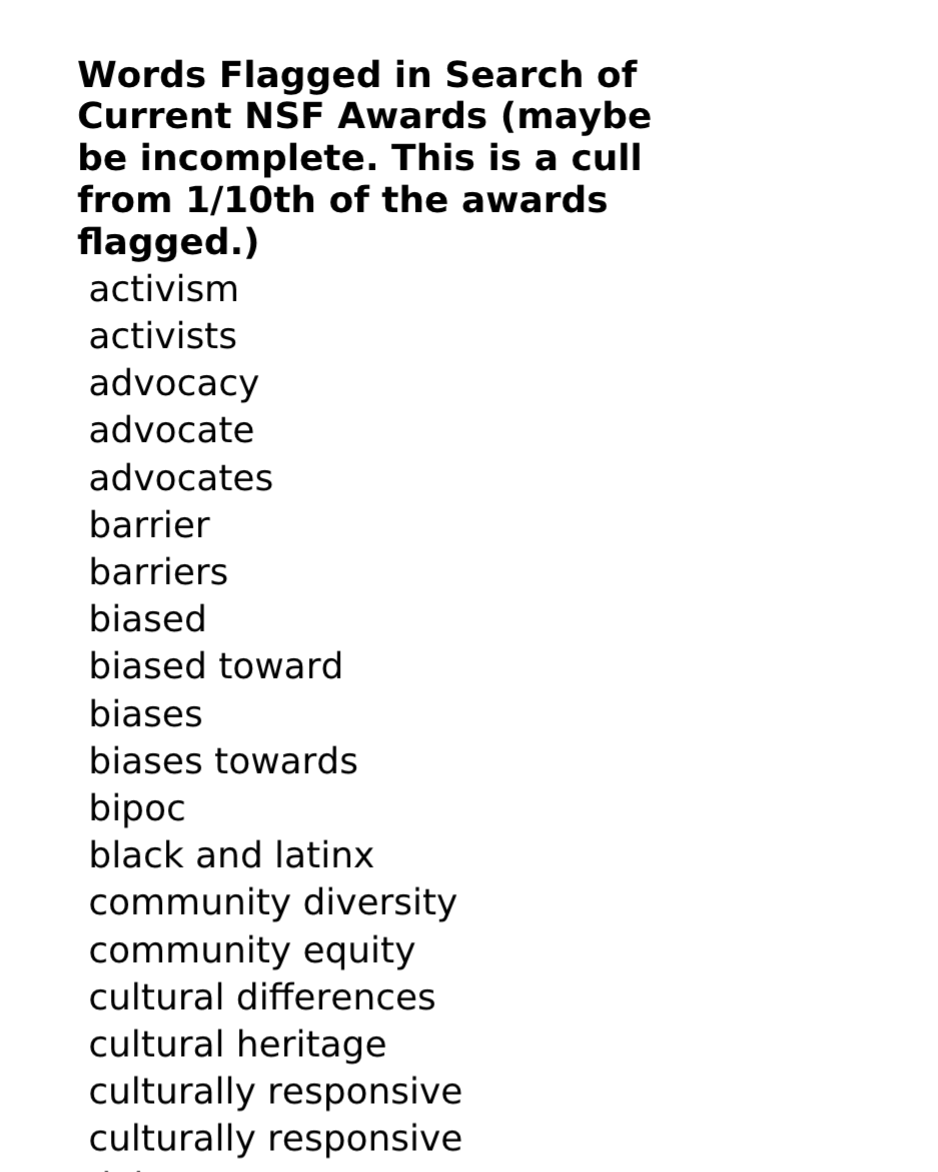

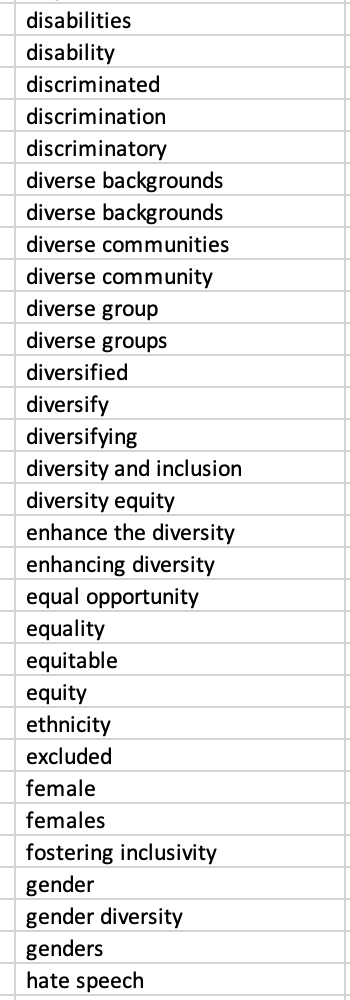

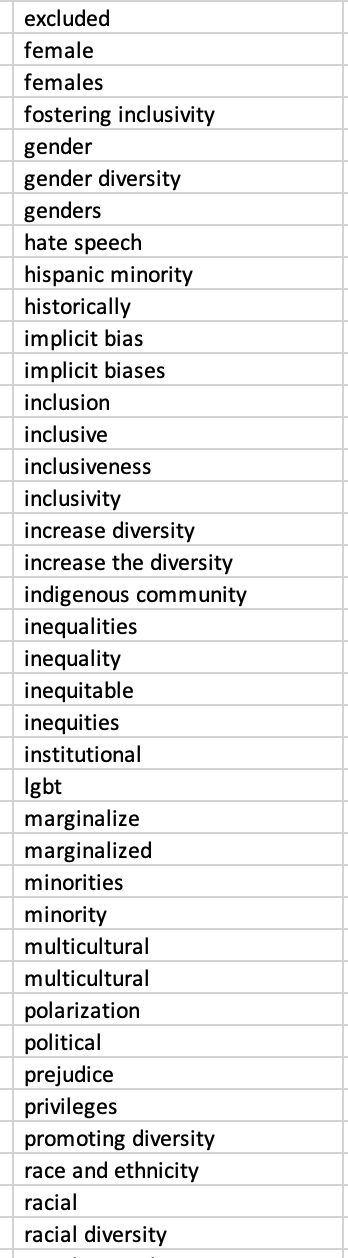

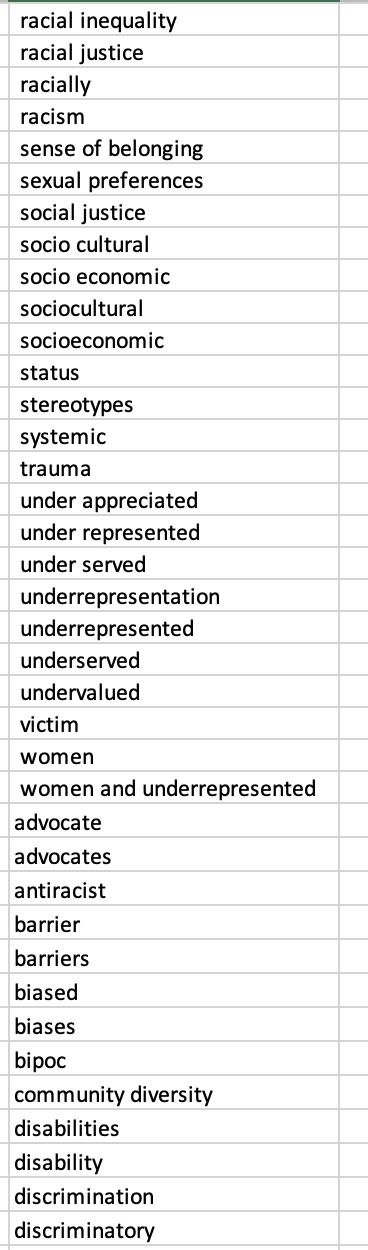

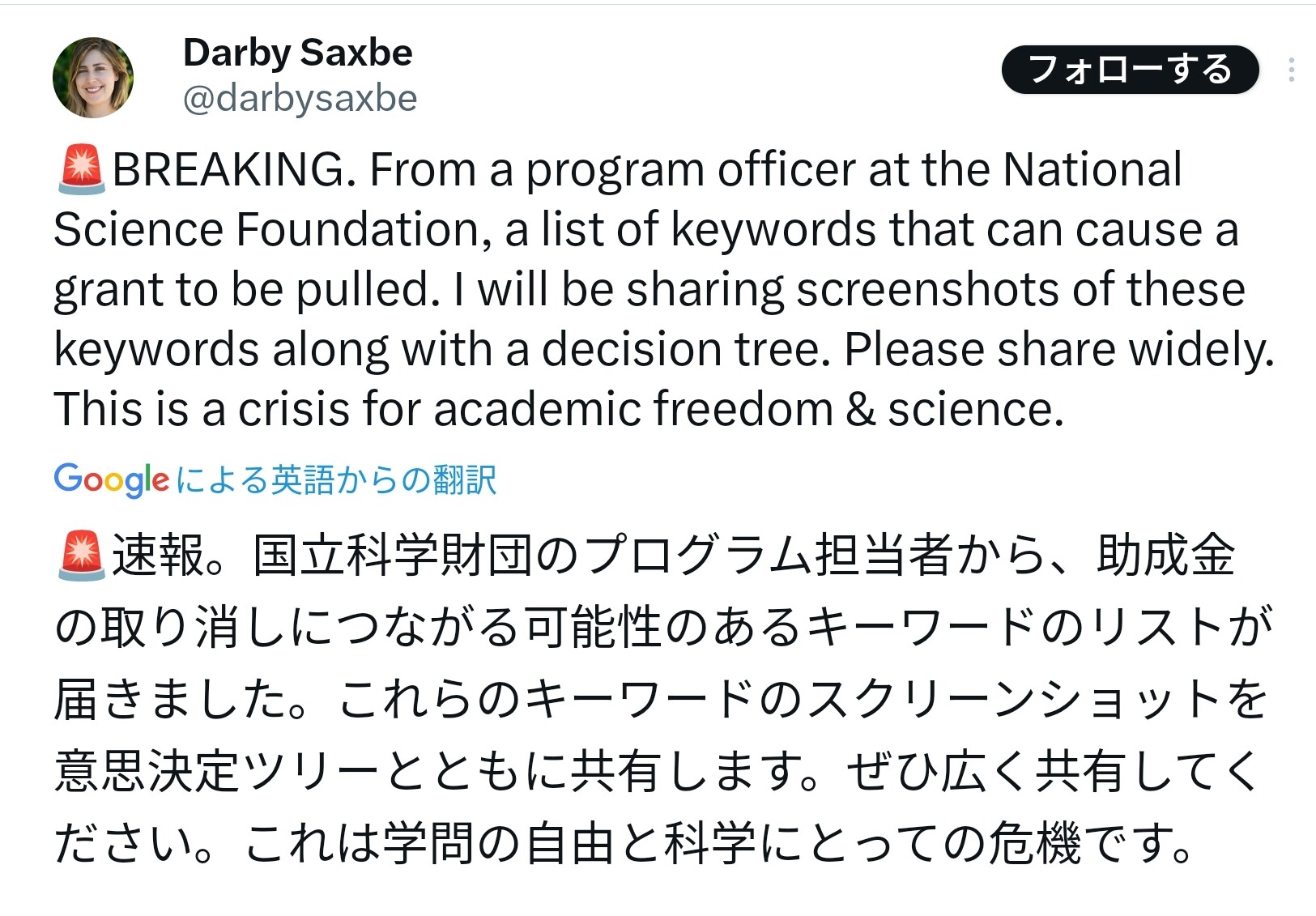

USC教授のX投稿より。

「🚨BREAKING. From a program officer at the National Science Foundation, a list of keywords that can cause a grant to be pulled. I will be sharing screenshots of these keywords along with a decision tree. Please share widely. This is a crisis for academic freedom & science.」

相当だ。NGワードリストをリプに繋げます。

https://x.com/darbysaxbe/status/1886584910967922973?t=o35dkaYF5NNNPVNEzAXu3g&s=19

デスクみたいな動かない身体をベースにしたデスクトップから、身体といっしょに動くことができるディスプレイというのはあるけど、それじたいウォークマンとか90年代の日本のデザインが源流で、たぶん当時のコンセプトでヒューマンウェアとかそういうやつ。家電のウェア化って悪い考えじゃないとおもうんだけど、そこにディスプレイを持ってきたのがスマホで、それはまあよい考えではないとおもう。思い切って衣服になっちゃえばよかったし、なんならヒューマンウェア的なものと電気服(田中敦子)を結びつけるような論考は読んでみたいかもしれない。

実際問題、具体ももの派も視覚はぜんぜん中心ではなくて動く身体のほうが重要なコンセプトになっているけど、そこから絵画に巻き戻っているのは市場の問題もあるが、フォーマリズムの影響といったものがあり、その流れにリヒター受容とかもあり、絵画の流行に反動的な流れがあったのはそうだとおもう。

実際問題、具体ももの派も視覚はぜんぜん中心ではなくて動く身体のほうが重要なコンセプトになっているけど、そこから絵画に巻き戻っているのは市場の問題もあるが、フォーマリズムの影響といったものがあり、その流れにリヒター受容とかもあり、絵画の流行に反動的な流れがあったのはそうだとおもう。

スマホと Just Stop Oil に共通するのは、反・視覚的なものとしての接触なのではなくて視覚性+接触で、この接触は視覚を基礎にしている。スマホでは見えないアイコンをタップするわけではない。

ウォークマンとかガラケーとか、音声や振動を中心としたデバイスを視覚中心に組織しなおしたのがスマホだと言ってもいい。ガラケーにはそういう萌芽はあったものの、技術的にも思想的にもGUIのパラダイムから生まれたものではなかった。

ウォークマンとかガラケーとか、音声や振動を中心としたデバイスを視覚中心に組織しなおしたのがスマホだと言ってもいい。ガラケーにはそういう萌芽はあったものの、技術的にも思想的にもGUIのパラダイムから生まれたものではなかった。

石川さんがスマホを接触という点で特権化してしまっているの、おもしろいけど筋はよくないとおもう。スマホは触れるディスプレイとはいえディスプレイを引きずりまくっているというか、まさにGUIの文脈からでてきたものであって、デスクトップと技術的にもデザインの思想的にもラディカルな断絶があるわけではない。